Enseignante à la faculté de Sousse lorsque surviennent les événements qui vont faire basculer l’histoire de laTunisie en 2011, Sylvie Camet prend rapidement note des transformations dont elle est témoin. La vie quotidienne se réorganise, changée dans ses habitudes, traversée par un sentiment enivrant de liberté, mais tenaillée aussi par des craintes nouvelles.

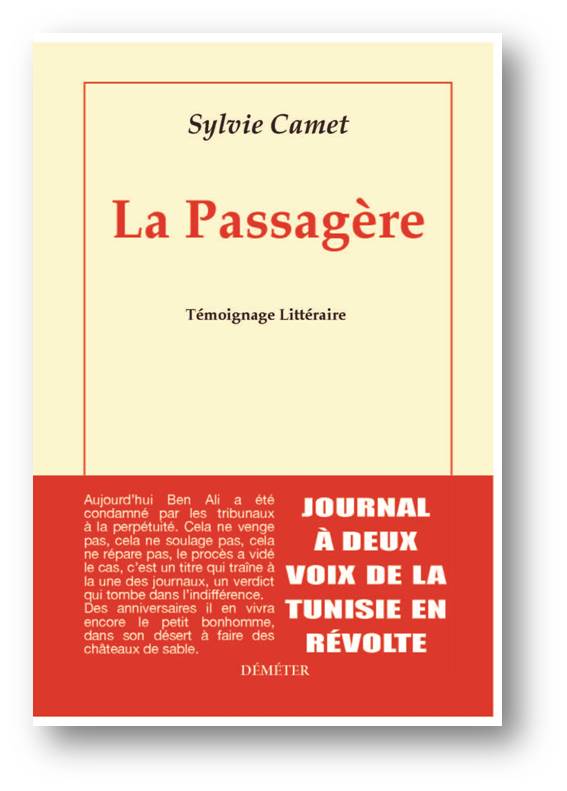

La passagère est l’aboutissement de ces lignes croisées : un journal personnel et des fragments recueillis au fil des mois, à travers une écriture, immédiate et rétrospective à la fois, permet de tenir un double langage, celui de l’urgence et celui de l’analyse.

Extrait :

14 janvier 2011

Je viens de tirer d’une pile de vêtements le tee-shirt que je voulais enfiler aujourd’hui, et, par hasard, la griffe dans le cou me saute aux yeux : SOIT. Soit ! En effet, c’est l’adverbe qui convient, son affirmation molle, sa valeur concessive, il ne peut pas y avoir d’adhésion ce matin. J’étais choquée dimanche dernier par les coups de klaxon intempestifs après un match de football, il y a dû avoir un autre match hier soir, puisque les rues éclatent à nouveau du chant des youyou et des avertisseurs. L’allocution présidentielle est à mettre dans la même balance que la trajectoire du ballon vers les buts. Je ne comprends décidément pas. Hier tout l’après-midi on se battait à Tunis, on tirait à Carthage, à La Marsa, à Kairouan, on dénombrait les victimes, des cris d’horreur et de frayeur retentissaient partout, puis, un coup de baguette magique et en quelques minutes la joie, l’entrain prennent le pas sur la décision et la colère. Je ne peux pas y croire. Comment, parce que ce matin mon ordinateur me donne accès à Youtube, est-il possible que tout soit oublié ? Comment, un président âgé de soixante quatorze ans, qui annonce qu’il ne se représentera plus (alors que la constitution interdit des candidatures au-delà de soixante quinze ans), sauve-t-il son pouvoir par pareille pirouette ? N’y a-t-il donc aucune mémoire ? Ceux qui sont morts, hier même, sont-ils morts pour qu’on puisse se moquer de leur mort ?

Enfermée chez moi –une femme, à Nabeul, a reçu une balle perdue parce qu’elle observait une manifestation depuis son balcon– mon champ d’action se restreint de jour en jour. Hier j’ai pris un billet d’avion pour Paris en date de lundi, parce que je ne faisais que tourner en rond. Les trains ne circulent plus, on reçoit des consignes invitant à ne pas voyager, même en voiture, sauf à signaler son itinéraire. À cette heure, je me dis que j’ai obéi à une impulsion ridicule, puisque tout peut rentrer dans l’ordre aussi facilement, je dois rester, demain la vie va reprendre, les cours, les examens, la routine. Il n’y a guère que le gigantesque portrait de Ben Ali à être tombé des murs de la médina. Une petite différence dans la lueur du matin. Je compterai les jours qu’il faudra pour qu’on le remette en place.

Je me suis trompée d’interprétation. L’illusion a été de courte durée, si le premier effet du discours a semblé calmer les foules, c’est qu’une partie de la liesse de la soirée était elle-même organisée. Un observateur comptait les plaques bleues des voitures de location parmi celles du cortège klaxonnant et manifestant son enthousiasme. Des milliers de gens se sont réunis avenue Bourguiba dans l’après-midi pour marquer leur scepticisme. Après les fusils dans la tête il n’était pas possible de concéder au président deux ou trois années d’immunité. Les mots de de Gaulle à Alger en 1958, « Je vous ai compris » ont retenti avec la même charge ambiguë qu’avec le Général, Ben Ali a compris mais sa compréhension verbale n’a rien changé à son entendement des réalités. Alors que le rassemblement se déroule pacifiquement, des gaz lacrymogènes sont envoyés sur les manifestants qui se dispersent dans l’affolement, la confusion qui s’ensuit permet à la police de molester, matraquer et même tirer de nouveau. La seule promesse de la veille, celle qui eût dû être patente, immédiate, se trouve déniée dans l’instant, les armes tuent.

L’enchaînement à suivre a maintenant déjà valeur historique, les télévisions du monde entier centrent leur propos sur la Tunisie, heure par heure la tension qui monte des rues de la capitale aboutit à la nouvelle qui tombe à 18h30 : le président a quitté le pays.

Le couvre-feu a été instauré. Nous devons être chez nous à dix-huit heures et ne plus en sortir. Je ne parcourrai que les deux mètres qui me séparent de l’appartement de mes voisins d’en face. La soirée s’écoule, comme toutes les soirées de tous les Tunisiens à cette date particulière, rivée aux moyens d’information et de communication. Nous passons d’une chaîne à l’autre, quêtant les nouvelles et surtout appréhendant que la France ne donne asile à Ben Ali. Les portables ne cessent de sonner transmettant des bribes d’un savoir peu sûr. J’ai mon ordinateur sur les genoux en direct sur Skype, recevant simultanément les appels de l’étranger, c’est drôle ce pouvoir de la transmission qui fait que partout dans le monde les gens apprennent ce qu’il en est de l’événement et s’emparent de chez eux des rudiments de votre présent. Ainsi mon île a-t-elle pris les dimensions d’un continent.

D’Italie, des États-Unis, de Turquie, je reçois des questions à la fois inquiètes et ravies, je suis ce petit relais qui permet de découvrir un détail qui ne s’inscrit pas dans le texte officiel. La superposition de deux émotions est la caractéristique de ce 14 janvier : Jean qui rit, Jean qui pleure. La saveur de cette victoire, vingt-trois ans d’un règne monolithique mis par terre, est constamment contredite par la réaction farouche des milices déchues de leur chef. Au moment où l’on suit sur les écrans le périple présidentiel, Malte ? Libye ? France ? les cris fusent dans la rue, une femme semble se défendre d’une agression, des gens courent dans la cage d’escalier, des armes crépitent. On coupe le son du téléviseur, on guette anxieusement tous ces signes du dehors, puis l’on remonte le son, et l’on écoute ce que l’on dit de nous. Ce double regard, la Tunisie à l’aune de l’information mondiale, la Tunisie à la dimension de cinquante mètres de rue, c’est ce que nous sommes voués à vivre. Nous nous regardons regardés par les autres, et c’est de ce regard tiers que nous tirons notre vérité, puis nous nous cramponnons aux menus faits, et cette vérité perd tout son sens. Je ne veux pas entendre ces cris autour de moi, mais je veux bien entendre des cris dans les reportages, couleur du sang et de l’angoisse d’autrui. Les volets sont descendus, mais les lames ne sont pas jointives, j’insiste auprès de mes amis pour qu’ils les ferment totalement, je ne supporte pas cette petite lumière que nous laissons filtrer dehors, je nous sens épiés, comme dans le viseur du fusil. La liesse n’a pas eu la minute de son expression qu’elle a été relayée par la peur.

Entendre des tirs la nuit, vérifier que l’on est protégé par un mur, qu’on ne se trouve pas dans la trajectoire d’une fenêtre, rassembler toutes ses affaires pour bondir d’un coup s’il le fallait, porter pour le sommeil des vêtements qu’on porterait le jour pour prendre la fuite sans hésitation, ce sont des réflexes nouveaux. Je suis rentrée chez moi me demandant comment passeraient toutes ces heures, comment le sablier s’écoulerait, me demandant si jamais jamais je reverrais le jour.

Chaque heure impliquait une décision risquée, nous avons passé la nuit à osciller sans cesse entre la conviction de notre rôle à jouer dans l’histoire et la crainte pour notre sécurité. Nous ne dormions plus, rivés à notre écran, échangeant fébrilement les doutes et les angoisses. Elle nous l’avait dit que sa fille avait manifesté à Paris, mais Paris, ce n’était rien qu’une promenade quand nous irions nous dresser face aux fusils. Sous le poids écrasant de la menace, il se pouvait bien que les rues demeurent vides. Mais, à notre surprise, alors que nous avancions timidement, nous les avons aperçus, venus en masse, venus en foule, les pauvres, les riches, les femmes voilées, des familles entières, tout le monde rassemblé, tout le monde uni, nous vibrions de cette émotion extraordinaire, nous l’avions fait, nous participions de ce temps, nous donnions notre chair, notre frustration, notre rage, par-delà toute division, tout jugement, toute dissension, dans une fusion telle qu’il s’en produit une fois le siècle ou moins encore.

Un bonheur fou succédait aux sueurs inquiètes.

Nous l’avions fait.

Le sifflement d’une première balle s’est fait entendre. Une sorte de ralentissement magique a saisi l’avenue, le silence est tombé, total. Nous sommes restés suspendus à cette vibration durant de longues secondes, attentifs, incrédules, lents à revenir de notre exaltante communion. Puis, sont venus l’affolement, la fuite, la course éperdue, du mouvement désordonné, des gestes déréglés, le sauve-qui-peut.

Les tirs se sont enchaînés l’un après l’autre, perçus désormais comme autant de chocs, ils ne cèdent pas à la vague de dispersion.

Dans le renfoncement d’une maison, les yeux brûlés par les lacrymogènes, je ne peux plus penser. Je suis vide de cette violence, de cet assaut, déchiré entre mes vœux de paix et leur vengeance.